こんにちは、山陽沿線歴史部の内膳正です。

前回に続いて、加古川の野口を歩いてみたいと思います。

五社宮野口神社から旧西国街道をさらに西へと歩くことにしました。

夏の青空の下にのどかな景色が続いていました。

住宅の合間に野口城跡と書かれた看板を見つけました。

野口城はかつて野口神社の境内一帯にあった城で、城主は三木・別所氏の与力を務めていた長井長重という人物でした。周囲を沼地に囲まれた要害で「播州一ノ名城」とも言われた城でしたが、天正6(1578)年、三木合戦で播磨へ進軍した羽柴秀吉に攻め落とされました。この時、城を守る沼地は秀吉の手により三日三晩にわたって麦や草木で埋め立てられてしまい、激しい戦いの末に落城したそうです。

野口城跡の近くに立派な寺院がありました。こちらは教信寺です。

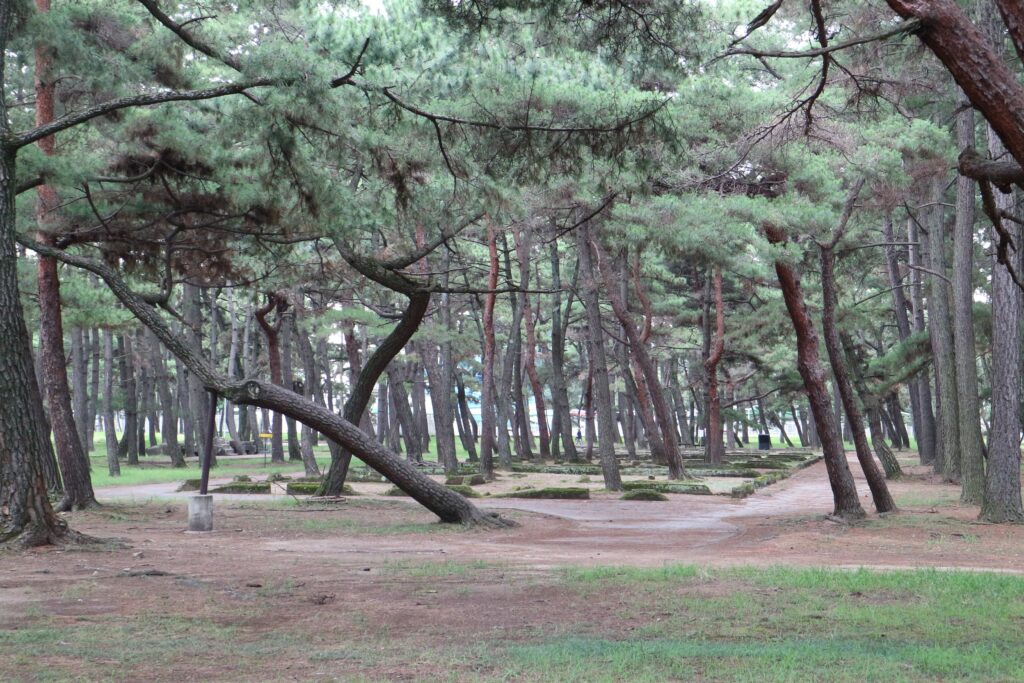

広い境内には桜の木々が植えられていて、春には桜の名所になるようです。

教信寺は奈良時代の末から平安時代にかけての僧・教信の開基と伝わる古刹です。奈良の興福寺の僧だった教信は全国を放浪した後に当時この地にあった西国街道の駅家・賀古駅家(かこのうまや)に庵を編んで暮らしたそうです。この庵が教信寺の始まりとされています。教信は称名念仏の先駆者とされ、教信の教えは後の時代の僧たちに大きな影響を与えました。教信ゆかりのこの寺は浄土宗や浄土真宗の関係者から広く信仰を集め、室町時代には13の堂宇と48の僧坊を抱える大寺院となりましたが、天正6(1578)年、近隣の野口城とともに秀吉の攻撃を受けて大伽藍は焼失してしまいました。現在の堂宇は江戸時代までに復興したもので、本堂は幕末に焼失したものを明治時代に書写山圓教寺の念仏道場を移築して再建したものだそうです。

教信寺を出て国道2号線を渡った先に池がありました。駅ヶ池という名前のこちらの池は教信が造成したため池だと伝わっています。この池の造成の他にも教信は西国街道をゆく旅人の荷物運びの手伝いや農作業の手伝いをしながら、人々や家族とともにここ賀古の里で過ごしたそうです。そうした姿が親鸞や一遍といった後の高僧たちにも影響を与えたとも言われています。

教信が造成した頃と変わらない姿なのでしょうか、ため池は水草に覆われながらも豊かな水を貯え、印南野台地の西の田畑を潤しているようでした。