余寒の頃、皆様方におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

山陽沿線歴史部の

内膳正です。

さて、今年の3月31日から4月7日まで、播磨国総社で二十年に一度の「

三ツ山大祭」が開かれるということで、姫路の街では早くも盛り上がってきました。

山陽電車でも姫路駅に置山の二十分の一のひな形を飾るなどしてPRしています。

また、

三ツ山大祭記念のエスコートカードも発売されていたので、早速GETしてきました。

にしても、三ツ山大祭って…?

神戸出身の私にはあまり馴染みがなく、どんな祭なのかイメージがわきません。なんか、三つの山が造られることはわかるのですが…。

ということで、山陽沿線歴史部の初活動として、三ツ山大祭の事前勉強のために姫路の兵庫県立歴史博物館で開催中の企画展「

姫路・城下町の祭礼 -播磨国総社の三ツ山大祭-」へ行ってきました。

土曜日の朝、山陽姫路駅に集まったのは、歴史部顧問の

民部卿(みんぶきょう)、

左馬頭、

玄蕃允、そして、

あまQ、私を入れて総勢5人のそうそうたるメンバーです。

駅から大手前通を北上して姫路城内へ。

お城を回り込むと、「

天空の白鷺」の裏側を眺めることができます。展示施設になっている素屋根はもちろんすごいのですが、この資材運搬用のエレベーターと桟橋もなかなかすごいと一同、立ち止まってしばし見上げました。意外と現代のものにも興味のある歴史部です。

レンガ造りの市立美術館の裏手を進むと、目指す県立歴史博物館が見えてきました。

鳴り響く法螺貝(※ブログ編集部注 歴史部以外には聞こえません)

放たれる鏑矢(※ブログ編集部注 歴史部以外には見えません・聞こえません)

いざ出陣!

残念ながら、館内の写真はありませんが、三ツ山大祭のことを知れば知るほど一同テンションが上がっていき、1時間程度のつもりが、気づけば

2時間半も過ぎていました。案内をお願いした博物館のボランティアガイドの方が半分呆れたような顔をしていたのはきっと気のせいです…。今までボランティアガイドをお願いしたことはなかったのですが、わかりやすい解説をしていただき、とても勉強になりました。これから行かれる方には

絶対におすすめです。

館内で学んだ内容をまとめると…

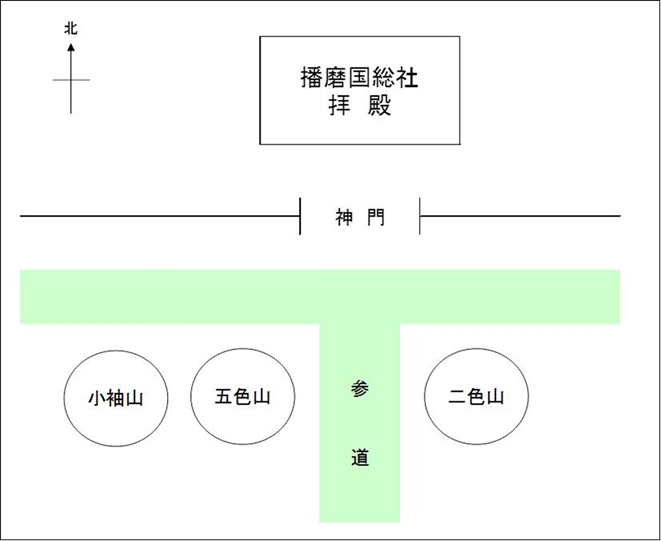

播磨国総社の祭礼には「丁卯祭」と「臨時祭」があり、前者が丁卯年開催(60年に一度)の「

一ツ山大祭」、後者が20年に一度の「

三ツ山大祭」だそうです。

臨時祭は平将門・藤原純友の乱の際に行われた「

天神地祇祭」を発祥とし、以後、国家安泰を願う時に不定期に執り行われていたのですが、天文2(1533)年の臨時祭で播磨国守護・

赤松政村が20年に一度の式年にするように定めたとのこと。

なお、前回の一ツ山大祭は昭和62(1987)年、次回は

2047年で、三ツ山大祭は前回が平成5(1993年)、次回は

2033年とのこと。次の一ツ山大祭の頃には私は定年していますね…。

シンボルとなる

置山は祇園祭などで見られる曳山や播州各地の秋祭りで見られる舁山(かつぎやま)よりも古い形を残し、文化的価値が高いとされています。また、第四日目に執り行われる「

五種の神事」も中世の播磨地方で行われた農村祭礼の姿を色濃く残すそうで、一見の価値がありそうです。

中世には播磨国総社の祭礼として、農村祭礼的な性格を持っていたとされる一ツ山・三ツ山大祭ですが、近世以降には姫路の都市化とともに都市祭礼として整備されていき、一種の博覧会のようになったようです。江戸時代には播磨だけではなく近隣諸国から多くの人が訪れるようになったそうで、姫路城下の人口が2万人程度のところへ

10万人もの人が押し寄せたという記録が残っているとのこと。20年に一回という希少性のためかもしれませんが、人口の5倍とは現代で考えても驚異的な数字ですね。

さすが、千年以上前から続く祭礼だけあって、なかなか奥が深く、知的好奇心が刺激されますね。

ちょっと長くなってしまったので、後編に続きます。